休閑農業與鄉村旅游科學選址的6大要點

休閑農業與鄉村旅游通常是依托于大都市發展起來的,利用一定區域范圍內的鄉村田園景觀、自然生態環境、農業生產過程和鄉土民俗文化,營造 生活的高雅氛圍,體現休閑農業和鄉村旅游的時尚氣息,達到能為游客提供鄉村休閑、自然觀光、消費購物、農事體驗、游樂活動、養生度假等多種服務的新型高效產業形態。

休閑農業與鄉村旅游項目的開發選址,及正確評價其資源條件,將成為項目成敗的關鍵。掌握以下6大要點,可幫助我們準確判斷休閑農業與鄉村旅游的地塊資源條件的好壞:

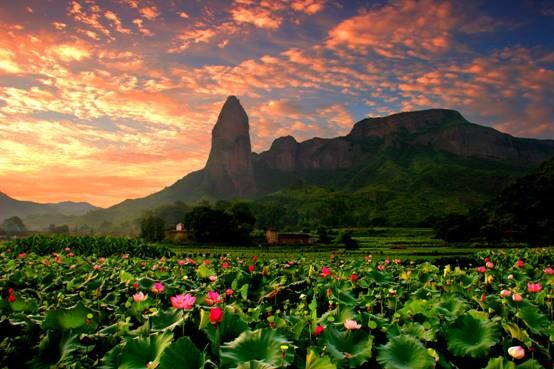

一、鄉村生態環境

鄉村的藍天白云、綠水青山、清新的空氣、安逸的環境、森林小氣候以及農家美食,無一不令人向往。試想一下,在彩燈迷離的城市,想要看看皎潔的月光都難了,更不用說夏夜起舞的螢火蟲,村前老樹下的篝火與游戲,很多美好的記憶正與我們漸行漸遠。忙里偷閑到鄉村,一畦青菜、一架葡萄、一池錦鯉、一盞清茶、一把躺椅,看庭前花開花落,天邊云卷云舒,這樣的視覺享受,瞬間便可消融一切身心的疲憊。

二、體驗式勞動

勞動者較光榮,現在城市中繁忙的人士,每天被沒完沒了的工作纏身,精神與肉體都處于緊張的狀態,較需要一次大汗漓淋的勞作,體驗勞動與豐收的喜悅。依稀猶記辛棄疾的《清平樂 村居》:“茅檐低小,溪上青青草。醉里吳音相媚好,白發誰家翁媼。大兒鋤豆溪東,中兒正織雞籠;較喜小兒無賴,溪頭臥剝蓮蓬。”寥寥數語就將一幅鄉村恬美的畫面展現在今人的面前,這個生活畫面與場景放在今天,就可稱之為休閑農業與鄉村旅游資源,讓走出樊籠的現代人放飛心靈。這樣既鍛煉了身體又愉悅心情的活動,很適合朋友們結伴而行共享快樂時光。

三、讓探索大自然成為必修課

俗話說:“讀萬卷書,行萬里路”,行萬里路跟讀書是互補的,讀書是靜態的,行路是動態的,書中知識有限,只有行路眼觀耳識才能補其不足。這也就是為什么學校會經常組織學生春游亦或是去鄉村學習、考察。讓學生通過實踐活動,鄉村的各種體驗,豐富對大自然及農耕文明的認識,增強了環境意識和團隊意識,提高了處理人際關系的能力,鍛煉了自身的意志力及掌握野外生存的技能。

四、悠然見南山的生活成為追求

某個事物的產生覺得偶然,只有不斷被人需要才會興起,休閑農業與鄉村旅游的興起便是人們生活所需而產生的。你是不是有所發覺,身邊的朋友很樂意去分享自己去鄉村旅游或是農田采摘的體驗,孩子如何的開心,體驗了勞動的樂趣,田地里的微風愜意,城市里無法感受到的閑適與淡然,心靈上的滿足,這種生活顯然成為大家心目里理想生活的寫照。

五、休閑農業與鄉村旅游“+”走俏各大行業

不知你是否發覺,我們的生活已悄悄發生變化,這個變化都與休閑農業與鄉村旅游有關。比如養生管住進了公寓、倉儲室可以購物、鄉村有了美容院、企事業單位打造后勤基地、企業配有培訓基地、高端社區業主莊園、鄉村婚紗攝影基地、農民創業園、格子農莊、寵物訓導中心等,這些新的業態加快了休閑農業與鄉村旅游資源的整合力度。

六、現有的發展類型可資比照

我國的休閑農業發展總體布局依據區位優勢、資源稟賦、歷史文化背景等條件分為四類區域,即都市與名勝古跡旁邊,山水環繞的自然生態區,少數民族為主居住地區和具有傳統特色農區。以上地區發展休閑農業與鄉村旅游具有相對的優勢,具體到單個的休閑農業莊園,又可以分為以下類型:產業形態上包括休閑農業、休閑漁業、休閑牧場、休閑林場、休閑果園、休閑茶園、農業產業化龍頭企業展示體驗基地和國有企事業單位后勤保障基地等;地域分布上包括都市創意體驗型、郊野休閑度假型、旅游景區依托型、農業園區配套型、新農村建設示范型、民族村寨文化傳承型、山區林下綜合開發型、湖區濕地保護利用型、礦區綜合治理恢復型和老區產業扶貧帶動型等;發展模式上包括大眾休閑游樂型、高端養生度假型、區域支柱產業延伸型、專項主題文化深度開發型、特定客源市場對接型、社區支持農業訂單型、農民合作組織捆綁型和品牌農莊連鎖型等。這些模式與類型,都是建立在一定資源基礎之上的,我們談休閑農業與鄉村旅游資源稟賦、評價及其開發,離不開對上述發展類型與模式的研究,到具體的項目規劃與建設,也需要對典型案例進行分析與借鑒。

除此之外,還需對前人的研究成果系統學習和融會貫通,下面是學界對狹義的休閑農業與鄉村旅游資源要素比較全面的總結:鄉土工藝要素、水利要素、植物要素、動物要素、地貌要素、氣候要素、農田要素、道路要素、農具要素、服務設施要素、農家小院要素等。多元素的注入,會使得游客的體驗活動更加豐富接地氣,又變相保留下一些傳統的生產勞作常識與工具,讓下一代人切身感受到科技的進步,一切生產資料都在不斷進步。

備案網站

備案網站 電子執照

電子執照